Não é banal definir quando aquilo que conhecemos como “campos de concentração” foi criado. Há quem diga que o próprio Brasil teve papel pioneiro em sua gênese. Os “abarracamentos”, onde fugitivos da Grande Seca (1877) foram depositados no Ceará, podem ter sido seus precursores. Se não estes últimos, os locais de alojamento compulsório e vigiado utilizados nas secas de 1915 e de 1932, no mesmo estado brasileiro, tinham características já típicas de um campo de concentração, nos moldes daqueles que viriam a ter lúgubre fama na Europa.

Mesmo essa barbárie, contudo, passou longe dos níveis abjetos dos campos de concentração e de extermínio da Alemanha nazista.

Pouca gente sabe que, na África do século XIX, a Alemanha já tinha seus experimentos de encarceramento e de extermínio baseados em critérios raciais. O desprezo pela raça dos nativos era característica nuclear da repressão às populações locais.

Talvez não à toa, a Alemanha foi o único país colonizador desse período a proibir casamentos inter-raciais e, segundo o historiador Richard Evans, “somente os alemães empreenderam a tentativa explícita de exterminar um povo colonizado em sua totalidade com base em alegações de ordem racial”. O alvo foram populações tribais africanas. Outros alvos ainda estavam por vir.

Algumas décadas depois, a Alemanha se tornaria o único país do mundo a orquestrar uma campanha de extermínio racial em escala global, atingindo preponderantemente os judeus da Europa e potencialmente aqueles do restante do planeta. Mesmo a Igreja Católica, que passou séculos estimulando e sedimentando uma imagem negativa acerca dos judeus e, também, perseguindo-os em vários momentos, jamais conseguiu se aproximar de tal grau de ímpeto destrutivo em relação a esse grupo.

A perseguição aos judeus pelos nazistas se revestiria, contudo, de um sinistro simulacro de formalidade legal.

Legalidade no III Reich

Hitler, o líder do III Reich nazista, não chegou ao poder exatamente pela força. Após parte da esquerda alemã ter se negado a apoiar os social-democratas, seguindo expressas instruções de Stálin – um tirano influente à época –, o partido nacional-socialista foi agregando cada vez mais força em torno de si. Some-se a isso o impulso causado pela crise do liberalismo desencadeada pelo crash de 1929 e o grupo de Hitler findou tendo expressiva votação nas eleições de 1932. O poder acabou caindo nas mãos do austríaco em 1933, tornando-o o Führer do povo alemão.

Após consolidar-se na liderança da Alemanha, Hitler passou a perseguir e a reprimir mais fortemente a oposição. Começou, ainda, a construir um arcabouço administrativo e legal que garantisse aos nazistas o atingimento de seus objetivos.

O partido não hesitou em esculpir na forma de leis aquilo que defendia em suas reuniões e escritos ideológicos. Sendo assim, foi questão de (pouco) tempo para que a segregação e a perseguição pelo critério da raça assumissem status oficial.

A(s) bandeira(s) e a lei

Em 1935, a Alemanha tinha duas bandeiras oficiais. Uma delas era a bandeira da suástica e a outra era a antiga bandeira do império alemão, nas cores preta, branca e vermelha. Naquele ano, um incidente na cidade de Nova Iorque atiçou os nazistas.

Os navios mercantes alemães tinham a característica singular de ostentar as duas bandeiras em seus mastros. Quando o transatlântico SS Bremen aportou em Nova Iorque, manifestantes entraram na embarcação e jogaram ao mar a bandeira com a suástica, deixando no mastro a tradicional bandeira do império.

Autoridades americanas, entre eles o lendário prefeito La Guardia, entenderam que não houve desrespeito à Alemanha no episódio, pois a bandeira imperial continuou tremulando, imponente. O juiz competente para examinar o caso também teve esse entendimento. O magistrado era Louis Brodsky, um judeu. Isso foi demais para a cúpula nazista, que irrompeu em reclamações contra tal “humilhação”, perpetrada por um “judeu descarado”.

O “Encontro Nacional do Partido” (Reichsparteitag), uma impressionante arma de propaganda da causa nazista que se realizava todos os anos em Nuremberg, estava próximo e os nazistas queriam responder à ofensa de modo enfático. Uma Lei da Bandeira do Reich foi elaborada, elevando a suástica a símbolo nacional isolado na bandeira do país. Tal novidade seria anunciada na grandiosa reunião.

Protegendo o “sangue alemão”

Isso não foi considerado, porém, suficiente. Mais duas leis foram apresentadas na ocasião. Uma das normas era a Lei da Proteção do Sangue e da Honra Alemães. Segundo essa bizarra peça legislativa, estavam proibidos os casamentos e as relações extraconjugais (informais) entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou afim. Os relacionamentos mistos dessa natureza tornaram-se ilegais, configurando Rassenschande (contaminação da raça). Sua concretização resultaria em prisão ou envio a campos de concentração.

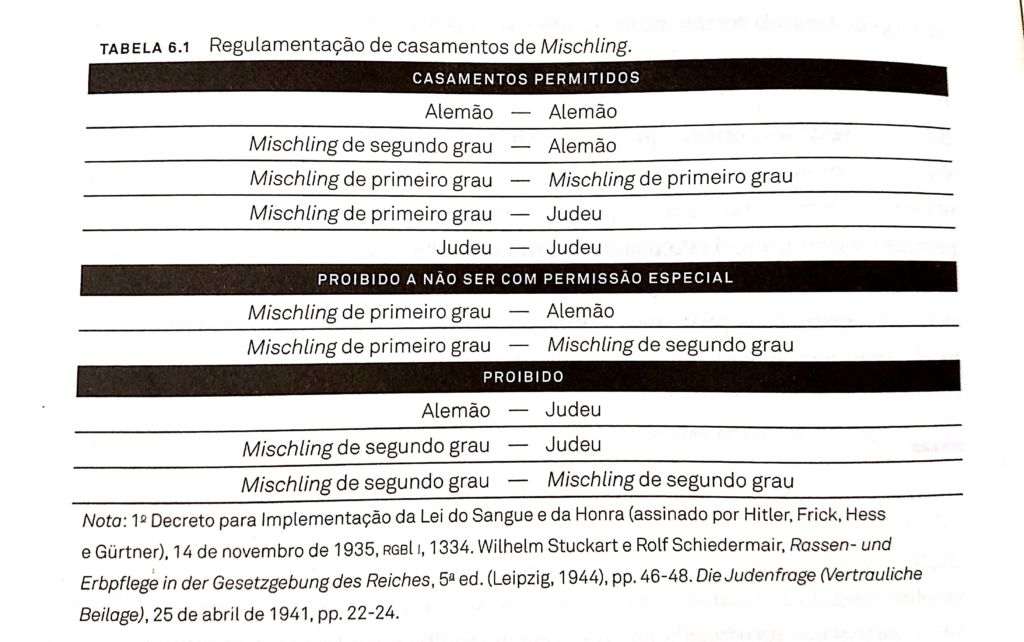

Um problema se instalou: como definir quem era ou não judeu? A figura dos Mischlinge, não-judeus descendentes de judeus, ficava em um limbo normativo. Tal inconsistência lógica é uma característica historicamente comum em leis de caráter persecutório e de repressão. Alguém com dois avós judeus (Mischling de primeiro grau) ainda seria “inferior” o suficiente para ser punido? O neto de um só avô judeu (Mischling de segundo grau) estaria isento?

Leis esdrúxulas dão margem a situações esdrúxulas. Entendeu-se, por exemplo, que dois Mischling de primeiro grau poderiam se casar entre si, mas não com um Mischling de segundo grau, a não ser que houvesse permissão estatal especial para isso. Casamentos entre dois Mischlinge de segundo grau eram vedados.

O esquema abaixo, apesar de se ater somente a poucas situações, mostra como essa legislação aberrante deu margem a interpretações sem sentido:

Esquemas de relacionamentos derivados da Lei para a Proteção do Sangue e da Honra Alemães

Fonte: Hilberg, Raul. A Destruição dos Judeus Europeus. Tradução de Carolina Barcellos. Barueri: Amarilys, 2016.

Curiosamente, Hitler determinou pessoalmente que mulheres não deveriam ser condenadas por esses crimes, mas elas acabavam processadas por “mentir em juízo” e findavam, comumente, sofrendo penas ou sendo enviadas a campos de concentração.

A enorme confusão gerada pela legislação, ao tentar definir quem era ou não judeu, expôs como era falaciosa a definição de condição judaica baseada em sangue ou raça.

Isso não impediu que judeus fossem condenados até mesmo à pena de morte pelo crime de Rassenschande, por mais que as evidências fossem somente de mera amizade entre os envolvidos.

Cidadania

A terceira lei apresentada em Nuremberg era a Lei da Cidadania do Reich, que revogava a cidadania dos judeus alemães. Estes se tornaram oficialmente párias em seu próprio país. Segundo essa norma, “Um cidadão do Reich é aquele sujeito que é alemão ou que é de sangue alemão e que provar, por sua conduta, que deseja servir fielmente ao povo alemão e ao Reich”.

A cidadania era provada por meio de documentos emitidos pelo Reich, proibidos aos judeus. As consequências eram sombrias: “Somente o cidadão do Reich desfruta de direitos políticos completos de acordo com as determinações das leis”.

Leis de Nuremberg

O conjunto de leis descrito acima ficou historicamente conhecido como Leis de Nuremberg. Sua elaboração se deu a toque de caixa, para que houvesse tempo hábil de serem apresentadas em setembro de 1935, durante o Encontro Nacional do Partido. Seu objetivo claro era o de ser uma engrenagem importante em um grande mecanismo de eliminação de todo um grupo humano a partir do critério racial.

No entender do historiador Laurence Rees, “Em termos práticos, as novas leis em grande medida apenas refletiam a realidade existente em boa parte da Alemanha, já que, mesmo antes da legislação, os nazistas locais pressionavam os não judeus a se separarem dos judeus, tanto na vida pessoal como nos negócios. Mesmo assim, as Leis de Nuremberg foram um divisor de águas na atitude do Estado nazista em relação aos judeus alemães. Agora era a lei do Reich – não apenas os cabeças-quentes do partido nazista – que pedia a cruel separação dos judeus do resto da comunidade.”

O famoso jurista Hans Kelsen, ele mesmo um judeu fugitivo do nazismo, viu sua obra jurídica ser utilizada, de maneira instrumental e enviesada, por defensores da legalidade estrita das normas de segregação e de terror da Alemanha sob Hitler.

Ficou famoso o trecho de sua obra Teoria Pura do Direito em que adverte: “Segundo o Direito dos Estados totalitários, o governo tem poder para encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos condenar com a maior veemência tais medidas, mas o que não podemos é considerá-las como fora da ordem jurídica desses Estados”.

Desnecessário advertir que Kelsen não dá margem à legitimação do mérito que subjaz à lei. A discussão acerca da tensão entre legitimidade e legalidade ganhou, contudo, outros patamares após os grandes totalitarismos do século XX.

As Leis de Nuremberg, de triste memória, acabaram entrando para a infame história legiferante dos regimes autoritários. O ano ainda era 1935 e o pior estava por vir…

____________________________________________________________________________________________________

Fontes e dicas de leitura

Evans, Richard J. Terceiro Reich na História e na Memória. Tradução de Renato Marques. São Paulo: Planeta de Livros, 2018.

Hilberg, Raul. A Destruição dos Judeus Europeus. Tradução de Carolina Barcellos. Barueri: Amarilys, 2016.

Kelsen, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Rees, Laurence. O Holocausto: Uma Nova História. Tradução de Luis Reyes Gil. São Paulo: Vestígio, 2018.

Shirer, William L. The Rise and Fall of the Third Reich. New York: MJF Books, 1990.

Ulrich, Volker. Adolf Hitler: Os anos de ascensão, 1889-1939 – Volume 1. Tradução de Renate Müller. Barueri: Amarilys, 2015.